10月から薬代が上がる「選定療養」とは? 当事者(専門家)が解説する高額療養費の複雑なワナ

10月から何が変わるのか?(選定療養の導入)

医薬品の自己負担に関する新たな制度が2024年10月から始まります。 私自身、服用している薬剤がこの制度に該当するため、数ヶ月前から対策を検討しています。

私のケースでは、従来の「長期収載品(先発品)」を希望し続けると、月額約3万円の自己負担増となる試算です。

しかも、この増額分は「選定療養」という扱い(保険外)のため、高額療養費制度の対象外、つまり丸々自己負担となってしまいます。

最も注意すべき「高額療養費制度」の5つの落とし穴

「ジェネリック医薬品に変更すれば安くなる」と単純に考えてはいけません。

特に高額療養費制度を利用されている方は、以下の5つのポイントを考慮する必要があります。

-

ジェネリック医薬品にも異なる薬価が存在すること。

-

薬価の違いにより、もちろん自己負担額も変わること。

-

高薬価のジェネリックを選んだ場合、**高額療養費制度の適応基準(上限額)**に達するかどうか?

-

(特に注意)「多数回該当」の適応は、元々の適応基準(上限額)を満たしている必要があります。ケースによっては、ジェネリックに変更したのに「多数回該当」が外れ、かえって負担増になることもあります。

-

ジェネリックが入手できない(供給不足の)場合は、特別負担なしで長期収載品が調剤されます。しかし、その際に(上記4の理由で)「多数回該当」が外れていると、そこで大きな負担が発生します。

なぜ、この制度は複雑なのか?(専門家でも難しい)

所得区分、医療機関と薬局での合算、多数回該当など、高額療養費制度はもともと非常に複雑です。

患者側が自分の基準額や負担額を正確に把握する必要があり、少し詳しくないと混乱すると思います。

医療従事者(医師・薬剤師)も制度は知っていても、個々の患者さんへの具体的な影響(特に多数回該当が外れるケース)まで説明するのは困難だと思われます。

(このような複雑なケースは)ソーシャルワーカーや、がん相談支援センターが一番詳しいかもしれません。

私自身、この制度の対象患者であり、かつて「高額療養費制度の研修資材」を作った経緯があるため、必死に勉強してきました。それでも複雑で、過去に負担増になった経験があります。

患者・家族が「今」やるべきこと

まずは、患者自身もしくは家族が、厚生労働省のサイトでご自身が対象かを確認しておくことをお勧めします。対象となる医薬品のリストも掲載されています。(※入院による治療薬は対象外です)

検索のヒント: 【長期収載品 選定療養】

私は、すでにかかりつけ薬局とも話し合いを進めています。自分の考え(どの薬を選ぶか)を伝え、薬局側に高額な不良在庫が出ないように配慮することも、信頼関係のために重要です。

制度が複雑で「自分の場合は?」と悩んでいる方へ

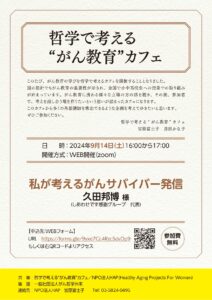

この複雑な制度改正については、私(久田邦博)も登壇する**「血液がんフォーラム」**でも取り上げられることが決まっています。( https://www.bloodcancerforum.jp/ )

また、私の運営するオンラインサロン「がんサポ喫茶止まり木」では、このような具体的なお金の悩みや、制度に関する質問も随時受け付けています。

専門家や当事者の仲間と、一緒に解決策を考えましょう。

まずチャンネル登録を

#高額療養費制度 #長期収載品 #選定療養 #ジェネリック医薬品