認知症地域共生社会とは

「認知症地域共生社会」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その本当の意味を深く考えたことはありますか?

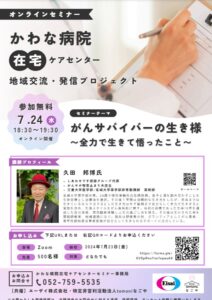

この記事では、「がんサバイバー」であり「コミュニティ(赤帽子)活動」を行う私の視点から、認知症地域共生社会とは何なのか、その本質について解説します。

認知症地域共生社会とは「全員のウェルビーイング」

まず結論から言うと、「共生社会」とは、それぞれの「ウェルビーイング(幸福)」を満たす必要がある社会だと考えています。

「それぞれ」とは、「認知症の当事者」「そのご家族」、そして「支援者(医療・介護従事者や地域住民)」の三者です。

そして、この三者は固定されたものではありません。

「当事者」と「支援者」の垣根を越える

私は、**「当事者は誰もが当事者である」**と考えています。

一見、「支援者」である医療・介護従事者も、家に帰れば家族の介護をしている「家族(当事者)」かもしれませんし、私自身のように「がん患者(支援を受ける当事者)」でありながら、別の場所では「研修講師(支援する側)」として活動しているケースもあります。

認知症地域共生社会とは、「支援する側」「支援される側」と役割を固定するのではなく、お互いが「助け合い、与え合う」ことができる社会です。

なぜ、がんサバイバーが「認知症」を語るのか

この記事を書くきっかけは、先日「第14回ちた介護連携ネットワーク研究会」で登壇の機会を頂いたことでした。

当初は「がんサバイバーシップ」の話かと思いましたが、テーマは「認知症共生社会(仮)」でした。

私は認知症の専門家ではありません。しかし、これは「がん」も「認知症」も関係なく、**「病気や障害と共に、どう地域で生きていくか」**という共通のテーマについて、私の考えをまとめる機会だと受け止めました。

そこから必死に関連書籍を読み、認知症ケア学会に参加し、私の「がんサバイバー」としての経験と、「共生社会」の考えが深く結びついたのです。

私の役割:赤帽子のミッション

「共生社会」という大きなテーマも、まずは**「小さな社会」づくり**から始まります。

地域の多くの人と知り合い、お互いに声を掛け合う輪を広げていく。 「助けて」と言える関係性をつくり、時には「助ける」側に回る。

それこそが、私のライフワークである「赤帽子」の役割だと確信しています。

しあわせです💖感謝

あなたの地域・職場で「共生社会」を考えてみませんか?

「認知症」や「がん」だけでなく、全ての人が「当事者」であり「支援者」です。

久田邦博は、医療・介護現場、地域コミュニティで「助け合い、与え合う」ための対話の場づくり(ファシリテーション)を専門としています。

「多職種連携を円滑にしたい」 「当事者と支援者の垣根を越えたワークショップを開催したい」

そのようなご相談は、お気軽にご連絡ください。

#共生社会 #認知症 #ちた介護連携ネットワーク研究会 #南知多病院 #ウェルビーイング #がんサポ喫茶 #赤帽子 #しあわせです感謝