「尊厳」と「安全」どちらが大事? 認知症ケアで起きる「視点のズレ」の正体

「本人のためを思って」行動しているのに、なぜかうまくいかない。

「安全」を優先する支援者(ご家族・介護者)と、「自分らしさ」を求める当事者。

認知症ケアの現場では、この「視点のズレ」こそが、対立や疲弊を生む最大の原因です。

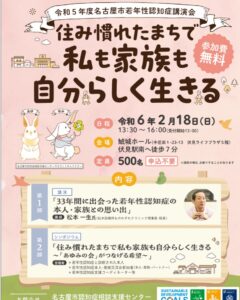

この記事では、私が名古屋市の若年性認知症本人家族交流会(あゆみの会)に8年間参加して見えてきた、「当事者と支援者の視点の違い」から生じる4つの具体的な問題点と、その解決策(支援の心構え)について解説します。 (※先日登壇した鯱城ホールの座談会でも、この視点の重要性についてお話しさせていただきました。)

認知症当事者と支援者の「4つの視点のズレ」

認知症当事者と支援者の視点の違いによる問題は、主に以下の4つの側面で起こると考えます。

1. 「意欲」と「ニーズ」のズレ

認知症当事者は、ご自身のニーズや「やりたい」という意欲を深く理解されていますが、それが支援者と異なる場合があります。支援者は「良かれ」と思って当事者のために行動しますが、そのニーズや意欲を正しく把握できていないと、支援者側の「当たり前」の世界に当事者を追い込んでしまいがちです。

2. 「尊厳」と「安全」のバランスのズレ

当事者はご自身の「尊厳」と「自律性(自分で決めること)」を何よりも重視されます。一方で、支援者は「安全性」や「健康」を最優先にすることがあります。このバランスを保つことが重要ですが、どちらかが優先されすぎると対立が生まれます。支援者がすべきことは、まず「本人が何をしたいのか」を把握し、その実現のために「どうすれば安全か」を一緒に考えることです。

3. コミュニケーションの「壁」

認知症によってコミュニケーション能力が低下する場合、当事者の意見や要望を正確に理解することが難しくなります。これにより、支援者とのコミュニケーションに誤解や混乱が生じる可能性があります。支援者には、五感を使い、当事者が「何を伝えたいのか」をサポートする力、本人の世界を「想像する力」が必要です。

4. 「意思決定の権限」のズレ

当事者と支援者の間で、誰が決定を下す権限を持つかに関する対立が生じることがあります。支援者は当事者の安全や健康を保護しようとしますが、当事者は自らの人生に関する決定を尊重されたいと強く願っています。

解決策は「オープンな対話」

これらの問題を解決するためには、当事者と支援者の間でオープンで共有されたコミュニケーションを促進し、双方の視点を尊重することが不可欠です。また、個々の状況やニーズに合わせた柔軟な支援計画を策定することも必要です。

その「視点のズレ」、対話で埋めてみませんか?

記事で解説した「支援者と当事者の視点のズレ」は、どちらかが悪いわけではありません。しかし、このズレを放置すると、お互いが疲弊してしまいます。

久田邦博の研修・講演や「認知症の世界の歩き方」ワークショップは、まさにこの「視点のズレ」を、**対話(ファシリテーション)**によって「お互いの理解」に変えるためのプログラムです。

チームやご家族が「本音」で話し合える場作りを、専門家がお手伝いします。