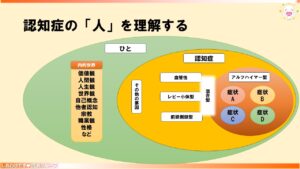

課題:「認知症のタイプ」を学んでも、現場で活かせない

多くの研修では、まず「①4大認知症の特徴とその対応」を学びます。もちろんこれは重要であり、今回の研修でも講義とワーク(好事例の共有、アルツハイマー型とレビー小体型の対応の違い)を行いました。

しかし、現場のスタッフが本当に困っているのは、そこから先です。

「典型例」ではない、その人固有の反応にどう対応するか? そこで重要になるのが、認知症の「症状」ではなく、その人の「特性」を理解することです。

解決策:「人を理解する」ソーシャルスタイル研修

認知症であっても、その人本来の「コミュニケーションの好み(特性)」は残っています。

そこで今回の研修では、【人を理解する】というテーマで、以下のワークを導入しました。

-

② 典型例への思い込みのリスクを外すワーク: まずはスタッフ自身が「認知症の人はこうだ」と無意識に持っている“思い込み”に気づいてもらいます。

-

③ ソーシャルスタイルについての自己と他者の理解: 次に、「DiSC®理論」などでも知られるソーシャルスタイル(人のタイプは4つある)を学びます。

「なぜ、あの患者さんは結論を急かすのか(Dタイプ)」「なぜ、あの方は世間話が好きなのか(iタイプ)」。 これを理解するだけで、スタッフは「認知症のせい」ではなく「その人の特性」として、客観的に対応できるようになります。

成果:「仕事が楽しい」と大盛り上がりになった理由

最後の「④職場環境の改善とコミュニケーションスキル」のワークでは、スタッフ同士も「ソーシャルスタイル」で理解し合えるため、**「あのスタッフの言動は、Sタイプ(安定型)だからだったんだ」**と、職場の人間関係の悩みまで解消されます。

「患者さん」も「同僚」も、その人の「特性」が判れば、仕事は圧倒的に楽しくなるのです。

ワイワイ話しながら最後は大盛り上がりになったのは、88名全員が「明日から使えそうだ」「この視点はなかった」と、認知症ケアへの「つらさ」が「楽しさ」に変わる瞬間を体感してくださったからです。

あなたの施設の「認知症ケア」を、「つらい」から「楽しい」に変えませんか?

認知症ケアの質は、スタッフの「モチベーション」と「人間関係」に直結しています。

「認知症の知識」と「人を理解する技術(ソーシャルスタイル)」、そして「対話を促すファシリテーション」を組み合わせた久田邦博の研修は、スタッフの“思い込み”を外し、「明日から仕事が楽しくなる」具体的な気づきを提供します。